Cukai Tidak Cukup Kendalikan Perokok

Menaikkan cukai rokok belum menjamin mampu mengurangi jumlah perokok. Kenaikan ini hanya berdampak pada pertambahan pendapatan negara. Bagaimana solusinya?

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F83c0704d-cce3-487b-abb9-34df5128869d_jpg.jpg)

Ilustrasi asap yang dihasilkan dari rokok elektrik.

Tak hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, kenaikan cukai yang diterapkan pemerintah juga dijadikan strategi andalan untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia.

Sayangnya, cara ini tak cukup ampuh untuk menekan prevalensi perokok tiap tahunnya. Jika pemerintah ingin serius mengendalikan konsumsi rokok, dibutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif di luar regulasi fiskal.

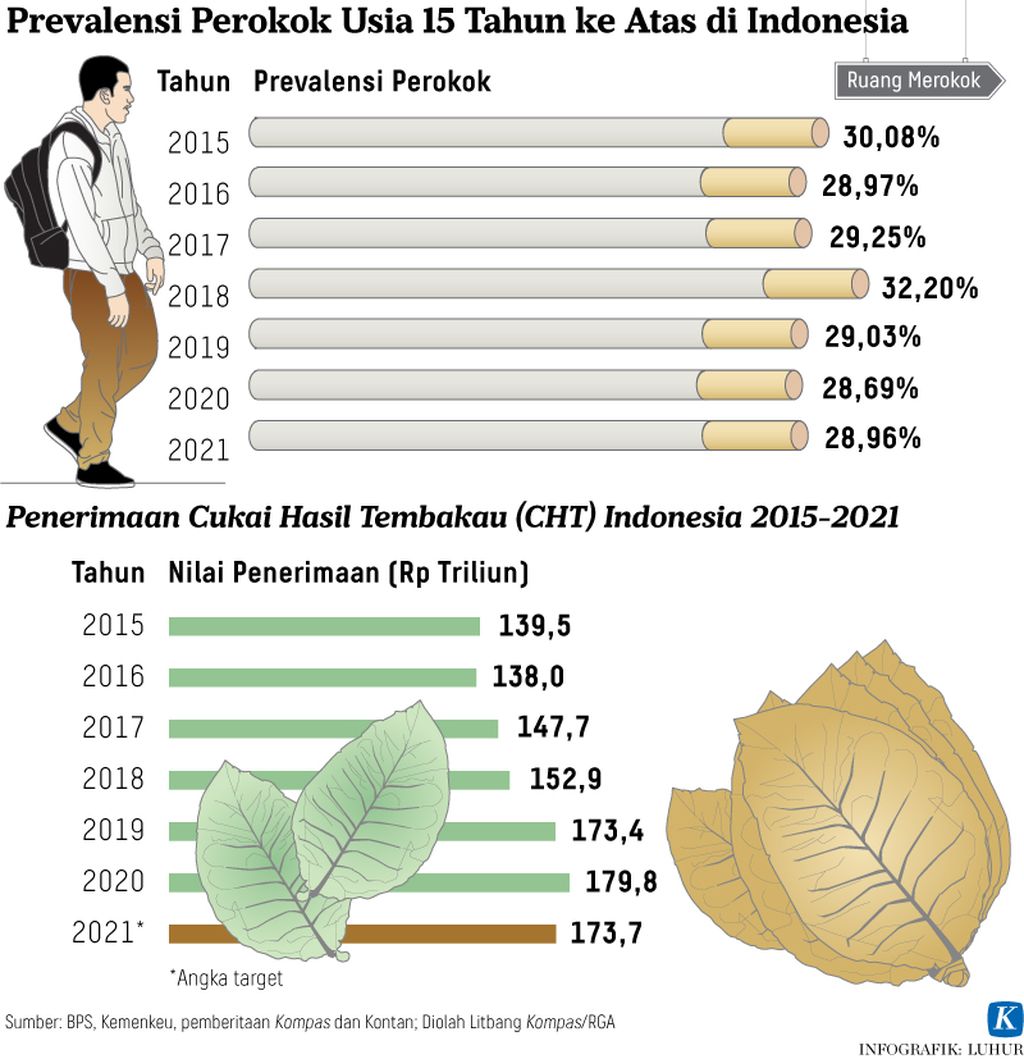

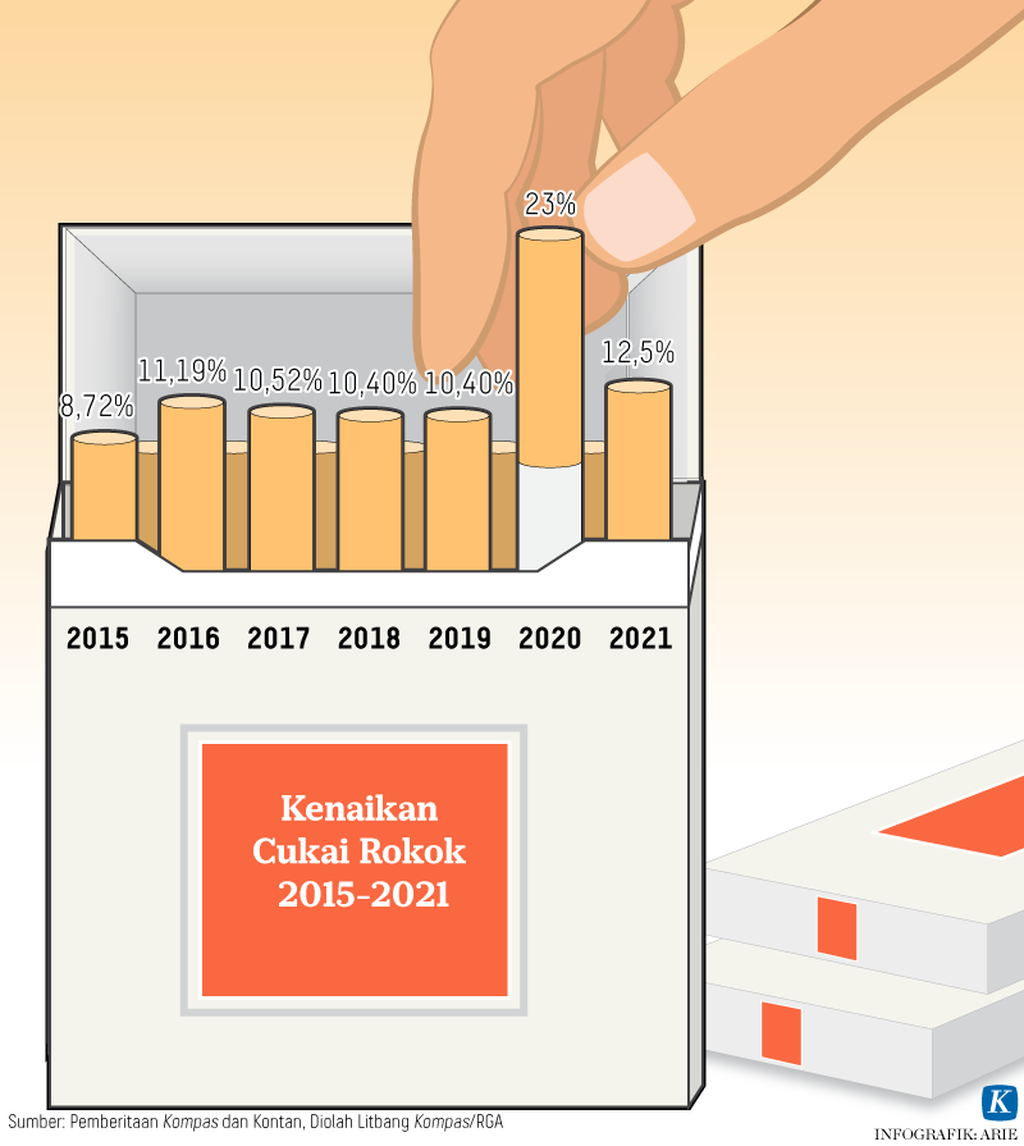

Selama 2015-2021, pemerintah telah menaikkan cukai rokok dengan rata-rata 12,3 persen tiap tahun. Kenaikan cukai paling kecil terjadi pada 2015 dengan nilai 8,72 persen.

Sementara itu, kenaikan cukai tertinggi terjadi pada 2020 dengan angka di kisaran 23 persen. Dalam rentang waktu tersebut, nilai cukai pun terus naik hingga dua kali lipat.

Kenaikan cukai ini pun otomatis terkonversi pada pendapatan negara yang meningkat. Selama enam tahun terakhir, nilai penerimaan dari cukai hasil tembakau (CHT) hampir selalu naik.

Pada 2015 berada di kisaran Rp 139,5 triliun. Angka ini meroket hingga Rp 179,8 triliun di 2020. Dengan target ”hanya” Rp 173,7 triliun, diprediksi capaian realisasi CHT pada 2021 mencapai lebih dari 100 persen.

Baca juga: Kenaikan Tarif Cukai Dinilai Belum Meningkatkan Harga Jual Rokok Eceran

Kendalikan Perokok

Tidak hanya target ekonomi, terdapat pula target di dimensi kesehatan masyarakat yang juga ingin dicapai pemerintah melalui kebijakan ini. Harapannya, semakin mahalnya harga eceran rokok imbas dari kenaikan cukai akan mengurangi jumlah perokok di Indonesia. Ujungnya, persoalan kesehatan, seperti penyakit kardiovaskular dan kanker akibat konsumsi rokok di masyarakat akan berkurang.

Sayangnya, tak seperti dalam aspek penerimaan pajak, pengaruh cukai di aspek kesehatan ini belum terlalu tampak. Memang, dalam rentang enam tahun terakhir, tren prevalensi perokok pada golongan umur 15 tahun ke atas cenderung menurun. Walakin, penurunan ini masih terbilang kecil dan tidak signifikan.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2F20211214WEN8_1639455395.jpg)

Berbagai jenis jenama rokok dan pita cukai palsu sebagai barang bukti saat acara simbolis pemusnahan hasil sitaan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (14/12/2021). Penyitaan ini dilakukan untuk mengamankan penerimaan negara dan mengendalikan konsumsi serta iklim usaha.

Analisis korelasi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang erat ataupun signifikan antara variabel kenaikan cukai dan prevalensi perokok ini. Secara umum, turunnya angka prevalensi perokok di Indonesia ini relatif kecil. Selama enam tahun ke belakang, penurunan terjadi sebesar 1,12 poin dari 30,08 persen di 2015 menjadi 28,96 persen di 2021.

Dari 34 provinsi di Indonesia, hubungan yang kuat hanya muncul di Provinsi Kalimantan Utara, di mana prevalensi perokok relatif bergerak mengikuti naik turunnya besaran kenaikan cukai.

Ketika besaran kenaikan cukai turun pada 2018, dari 10,54 persen ke 10,4 persen, prevalensi merokok di provinsi ini naik sebesar 1,64 poin, sedangkan hal yang sebaliknya terjadi ketika cukai naik sebesar 12,6 persen di 2020, di mana prevalensi perokok di Kaltara turun sebesar 1,97 persen.

Analisis korelasi itu membuktikan bahwa hubungan antara kenaikan cukai rokok dan perilaku merokok di Indonesia sangat minim. Artinya, perokok di Indonesia tidak gentar dengan kenaikan harga rokok tiap tahunnya.

Dapat disimpulkan, konsumen produk tembakau di Indonesia sangat lentur dan mampu beradaptasi untuk terus memuaskan hasrat mereka untuk merokok.

Sebenarnya, di Indonesia sendiri, sudah ada regulasi terkait dengan produk tembakau di luar dimensi ekonomi ataupun kesehatan.

Aturan ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU No 32/2002 tentang penyiaran, PP No 109/2012, Permenkes No 28/2013, dan Standar Program Siaran (SPS) KPI.

Melalui aturan tersebut, pemerintah telah meregulasi penayangan iklan rokok di media siar dan juga media digital. Beberapa hal yang diatur meliputi batasan jam penayangan iklan produk rokok hingga kaidah pengiklananannya, seperti dilarangnya penunjukan produk ataupun penggunaan produk rokok.

Selanjutnya, materi promosi produk rokok di ruang publik juga dibatasi pemerintah. Menurut PP No 109/2012, pelaku di industri rokok tidak boleh memasang materi promosi di dalam kawasan anti rokok.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2F8285c416-da60-492f-9ba0-8ef5ae9847d6_jpg.jpg)

Barang bukti saat pemusnahan barang bukti rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (18/11/2020).

Bukan hanya itu, promosi produk rokok juga tidak boleh terkait dengan lembaga atau instansi pemerintah, baik melalui sponsorship acara maupun diskon atau hadiah berupa produk rokok.

Baca juga: Penerimaan Cukai Meningkat, Peredaran Rokok Ilegal Tetap Marak

Belajar dari negara lain

Sayangnya, pendekatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia ini masih belum cukup. Pengalaman dari negara lain memberikan gambaran bahwa dibutuhkan kebijakan yang agresif untuk bisa berhasil meregulasi konsumsi tembakau.

Dua hal yang menjadi kunci di berbagai kebijakan negara di dunia untuk mengatur rokok adalah akses dan ruang. Negara-negara yang serius untuk menurunkan prevalensi perokok pasti sangat mengatur soal distribusi dan akses rokok.

Di negara seperti Jepang, AS, dan sebagian besar negara Eropa Barat, pembeli produk tembakau harus menunjukkan kartu identitas yang dapat menunjukkan bahwa mereka telah berusia lebih dari batas minimum perokok. Bahkan, beberapa negara yang sangat dengan regulasi tembakau ekstrem, seperti Bhutan, melarang jual beli rokok secara total.

Senada, negara seperti Rusia dan Selandia Baru melarang penduduk generasi muda, lahir di tahun 2008 ke atas di Selandia Baru dan 2014 ke atas di Rusia, untuk merokok di masa depan.

Bukan hanya membeli, para konsumen di negara anti-tembakau juga sulit menikmati produk rokok. Di negara seperti Singapura, Irlandia dan Inggris, ruang bagi perokok sangatlah sempit.

Mereka bahkan tidak boleh merokok di ruang publik meskipun tempat tersebut di ruang terbuka (outdoor). Jika melanggar, pemerintah tak segan untuk menjatuhkan hukuman denda, hukuman kerja sosial hingga kurungan.

Di Indonesia, hal ini agaknya sulit diterapkan mengingat seberapa luas dan banyaknya titik distribusi rokok. Terlebih lagi, banyak dari titik distribusi rokok ini dimiliki oleh UMKM yang belum tentu tau dan mau mengikuti regulasi antirokok. Sebagai contoh, di toko kelontong, mudah saja bagi seorang anak untuk memperoleh produk rokok tanpa harus menunjukkan KTP.

/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Ff210ef77-db97-46a8-90c6-a3da14c4570b_jpg.jpg)

Sopir dan kernet truk memasang spanduk Bea Cukai pada bak truk yang mengangkut rokok dan minuman keras ilegal yang akan dimusnahkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (14/5/2020).

Selain itu, meskipun telah ada regulasi yang mengatur soal kawasan antirokok, perokok di Indonesia masih relatif dimanjakan. Selain jumlahnya yang masih sedikit, pelanggaran yang dilakukan perokok di kawasan antirokok juga tidak diikuti dengan sanksi yang tegas. Ujungnya, aturan ini pun kerap diabaikan oleh masyarakat.

Namun, sulit membandingkan upaya pengendalian Pemerintah Indonesia yang masih setengah hati dengan pengalaman negara lain. Pasalnya, dilema regulasi tembakau di Indonesia sangat kompleks dengan jauh lebih banyak hal yang dipertaruhkan.

Jatuhnya industri rokok akan membawa dampak yang signifikan bagi perekonomian negara. Ribuan pekerja yang mencari nafkah di industri ini juga perlu dipirkan nasibnya.

Terlebih lagi, merokok juga erat hubungannya dengan budaya yang telah melekat di masyarakat. Bahkan, Bhutan, negara yang paling tegas dan konsisten soal rokok saja mengalami resistensi yang sangat kuat dari masyarakatnya.

Jika di Indonesia kenaikan cukai saja mendapat tekanan dari publik, kebijakan lain yang lebih agresif sudah tentu akan memancing reaksi yang lebih keras dari masyarakat.

Maka dari itu, aturan yang meregulasi rokok harus dipikirkan masak-masak oleh pemerintah. Jika memang serius untuk mengurangi prevalensi perokok, kebijakan yang lebih restriktif dan agresif perlu untuk diambil. Namun, pemerintah juga harus konsekuen dan siap menerima ”harga” yang harus dibayar dari kebijakan tersebut. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Dua Wajah Cukai Rokok